यह लेख यह विश्लेषण करता है कि प्लास्टिक उद्योग किस प्रकार तंबाकू उद्योग की तरह भ्रामक जनसंपर्क रणनीतियों और कमजोर नीतिगत खामियों का उपयोग करके पर्यावरणीय नुकसान के पर्याप्त प्रमाणों के बावजूद कॉर्पोरेट जवाबदेही से बचता है। जिस तरह तंबाकू कंपनियों ने ऐतिहासिक रूप से स्वास्थ्य जोखिमों को कम करके दिखाने के लिए शोधों को प्रायोजित किया, उसी तरह प्लास्टिक उत्पादकों ने 1980 के दशक से पुनर्चक्रण (recycling) को बढ़ावा दिया है, जबकि वे स्वयं मानते हैं कि बड़े पैमाने पर पुनर्चक्रण तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। यह रणनीति पुनर्चक्रण न करने के लिए व्यक्तियों को दोषी ठहराती है और प्लास्टिक के वास्तविक प्रभाव को छिपाती है।

लेख यह उजागर करता है कि ग्लोबल नॉर्थ (विकसित देशों) में सख्त नियमों के चलते, प्लास्टिक उत्पादकों को विकासशील और निम्न-आय वाले देशों की ओर रुख करना पड़ा है ताकि वे अपनी वृद्धि बनाए रख सकें। ये कंपनियाँ कमजोर नियमों और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का लाभ उठाती हैं।

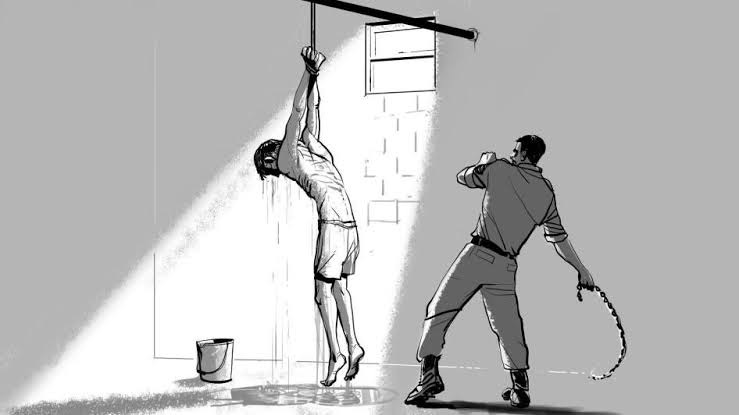

भारत में, लगभग 70% पुनर्चक्रित प्लास्टिक अनौपचारिक श्रमिकों जैसे कि रैगपिकर्स (कचरा बीनने वाले) द्वारा संभाला जाता है, जो खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें कोई कानूनी या सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती।

भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं जैसे कि यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2024) और संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016), जिनका उद्देश्य कचरा बीनने वालों को औपचारिक प्रणाली में शामिल करना और निर्माताओं पर उत्तरदायित्व थोपना है।

हालांकि, उद्योग जगत की लॉबिंग (प्रभाव डालने की कोशिश) आज भी वैश्विक प्लास्टिक नीतियों को प्रभावित करती रहती है।

🔹 GS पेपर 2 – शासन व्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध

“प्लास्टिक उद्योग सार्वजनिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए तंबाकू उद्योग की जनसंपर्क रणनीतियों को अपनाता है।” इस कथन का पर्यावरणीय शासन और नीतिनिर्माण के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरणीय बोझ ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की ओर स्थानांतरित करने के नैतिक एवं प्रशासनिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016) और यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2024) जैसे उपायों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, विशेषकर अनौपचारिक श्रमिकों के संदर्भ में।

🔹 GS पेपर 3 – पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी

“पुनर्चक्रण प्लास्टिक संकट का व्यवहारिक समाधान नहीं है, फिर भी इसे समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।” इस विरोधाभास का मूल्यांकन भारत की कचरा प्रबंधन प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक नीति बहस के परिप्रेक्ष्य में कीजिए।

भारत की प्लास्टिक पुनर्चक्रण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक कचरा श्रमिकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उन्हें कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं और उन्हें औपचारिक प्रणाली में कैसे शामिल किया जा सकता है?

कई बहुराष्ट्रीय प्लास्टिक निर्माता लाभ बनाए रखने हेतु विकासशील देशों की कमजोर पर्यावरणीय नीतियों का लाभ उठाते हैं। भारत और अन्य ग्लोबल साउथ देशों को इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए कौन-कौन से नीतिगत उपाय अपनाने चाहिए?

🔹 GS पेपर 4 – नैतिकता, ईमानदारी और अभिरुचि

कॉर्पोरेशन प्रायः पर्यावरणीय क्षति की ज़िम्मेदारी उपभोक्ताओं पर डालते हैं। इस नैतिक द्वंद्व पर चर्चा कीजिए, विशेषकर प्लास्टिक उद्योग द्वारा पुनर्चक्रण की कहानी के संदर्भ में।

कॉर्पोरेशन की पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने की नैतिक ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए, विशेषकर जब वे ऐसे देशों में काम करते हैं जहाँ पर्यावरणीय नियमन कमजोर हैं? उदाहरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट के संदर्भ में उत्तर दीजिए।

“हरित-सज्जा (Greenwashing) और भ्रामक प्रचार कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व में प्रमुख नैतिक चुनौतियाँ हैं।” इस कथन का विश्लेषण प्लास्टिक उद्योग की कार्यप्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में कीजिए।